当前位置:首页 → 职业资格 → 教师资格 → 小学教育教学知识与能力->请阅读下列材料,并按要求作答。请根据上述材料完成下列任务:(

请阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1) 简述学生从算数思维过渡到代数思维的过程。(8 分)

(2) 如何指导高年级学生学习这一内容,试拟定教学目标。(10 分)

(3)依据拟定的教学目标,设计本节课主要教学环节并说明理由。(22 分)

本题考查小学数学教学设计。

(1)从算术思维向代数思维进行过渡,主要体现在“用字母表示数”以及“方程的意义”教学中,学习“用字母表示数”的过程是帮助学生建立数感与符号意识,同时也是学习方程最根本的基础,是连接学生由算术思维过渡到代数思维的纽带,小学一至三年级学生在相当长的时间里都是以算术思维为主,到了四年级伴随着学习的不断深入,从算术思维过渡到代数思维是每一个学生必须面对的过程,这也为今后中学的学习打下基础。

(2)教学目标:

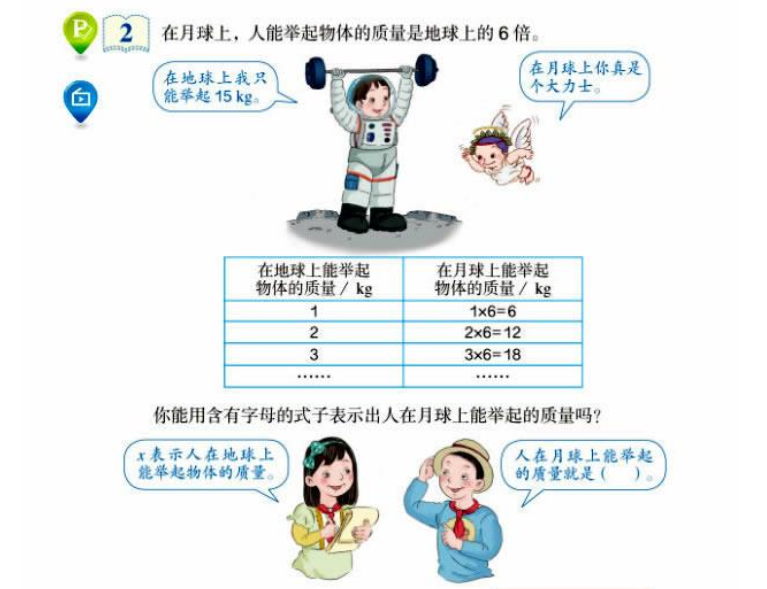

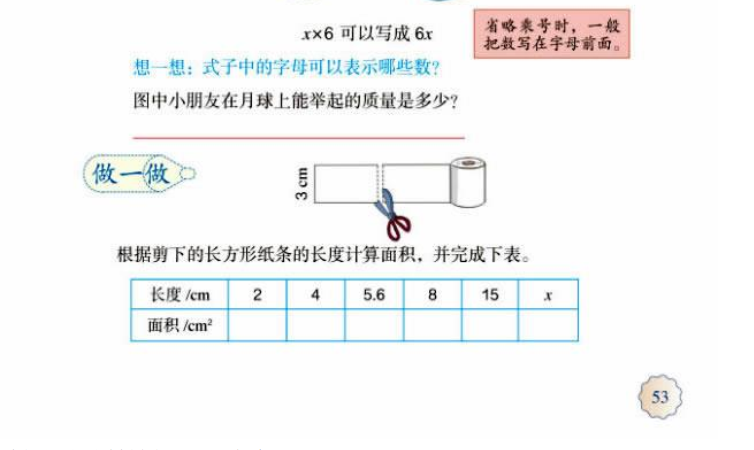

知识与技能目标: 学生认识用字母表示数的意义和作用,并能用含有字母的式子表示简单的数量关系。

过程与方法:通过具体情境中感受用字母表示数的必要性和优越性,渗透符号化思想。

情感态度与价值观目标:在解决问题中体会数学与生活的联系,体会代数符号表示的简洁性从而进一步感受学习数学的价值。

(3)教学过程设计

一、谈话导入揭示课题

同学们,当你的妈妈又在你的耳边唠叨时,你是否有过这样的回答吗,“你这都说了 n 遍了”还有你跟你的同学炫耀时说过这样的话吗,“这游戏我 n 年前就已经玩过了”,那这里的 n 表示多少呢?他是一个不能确定的数,今天这节课我们就来学习用字母表示数。(板书课题用字母表示数)

【设计意图】通过学生自己熟悉的生活经历,使他们感受到字母在我们生活中是比较常用的,并且他还可以来表示一个不确定的数,同时利用熟悉的生活情境将学生立即引入到课堂中来,激发学生的积极性,以此为基础,揭示出本课的课题。

二、展示情景引导探究

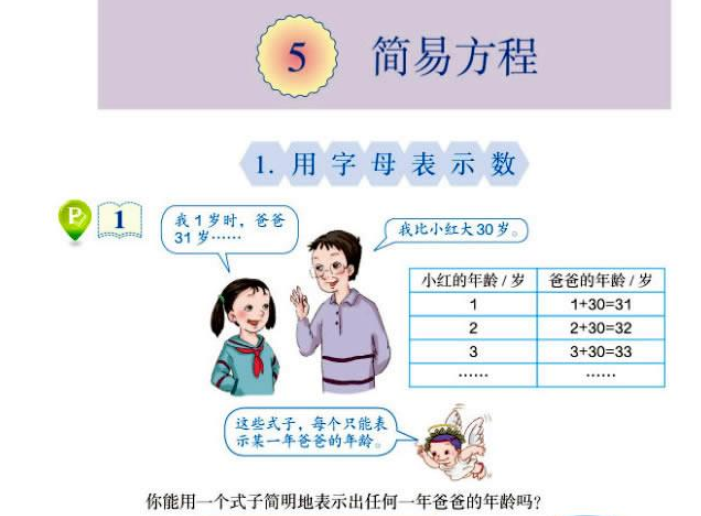

(一)出示教材例 1 的情景图, 讲讲从情境中,你得到哪些信息?

(二)出示表格

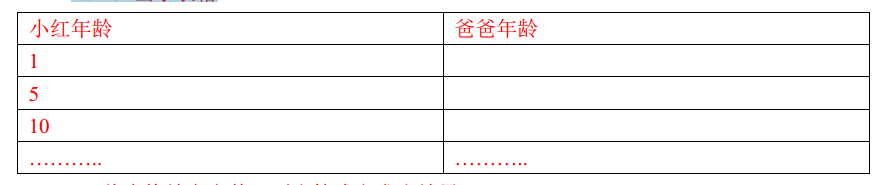

1. 将表格补充完整(列出算式和求出结果)。

2. 表格中的省略号表示什么意思?

3. 你能通过一个简明的式子,表示出任何一年爸爸的年龄吗?(用字母 a 表示小红的年龄)

4. 交流式子进行比较。

5. 想一想 a 可以是哪些数?可以是二百吗?

【设计意图】通过表格内容的完成,使学生能体会到随着小红年龄的变化,爸爸的年龄也在发生变化,而且他们之间始终存在一定的数量关系,让学生通过一个简明的式子表示出任何一年爸爸的年龄, 培养了学生抽象概括的能力,通过询问学生“a 可以是二百吗”,使学生明白在实际问题中字母的取值范围是由实际情况来决定的。

(三)代入解题

设问:当小红的年龄 a=31 时爸爸的年龄是多少? a+30=( )。

【设计意图】通过代入解题的练习,使学生掌握代入解题的方法,同时通过年龄的计算,让学生也能体会到,当他为人父母的时候自己的父母已经是年过半百的老人了,进而渗透尊老爱幼的思想教育。

三、巩固拓展

(一)课件展示图片填一填。

(二)算一算小红买了 9 本笔记本,每本 x 元共需要多少元?(用含有字母的式子表示)

如果每本笔记本 8 元,小红付完钱后找回了 28 元,那她总共付了多少元?

如果她付出相同的钱,却只找回了 1 元,那么笔记本一本多少元呢?

【设计意图】练习的内容设计密切联系新学知识,同时在编排上体现着由易到难的层次性。练习的材料还紧密联系学生生活实际。 对学生而言,具有一定的熟悉性和易操作性。

四、课堂小结,拓展延伸

这节课你有什么收获?还有什么疑问吗?

【设计意图】通过对所学知识的回顾, 帮助学生梳理和进一步巩固新知。对学生“还有什么疑问”的设计又能给学生一个查漏补缺的机会。

(1)《普通高中历史课程标准(实验)》要求:

简述欧洲共同体的形成、日本成为世界经济大国和中国的振兴以及不结盟运动的兴起,了解世界多极化趋势在曲折中发展。

(2)课文摘录:

第二次世界大战使西欧丧失了世界政治经济中心的优势地位。在经济恢复和发展过程中,西欧国家间的联系日益密切.逐渐走上了联合的道路。

1951年,法、意、荷、比、卢、联邦德国六国签订了《巴黎条约》,决定建立欧洲煤钢共同体。这个共同体促使政治宿敌法德&r日-1的矛盾化解。后来,欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体成立。1967年,这三个共同体合并为一个机构——欧洲共同体。欧洲共同体成立后,西欧国家不断加强经济合作.经济实力大大加强。

第二次世界大战期间,日本经济遭到严重破坏。第二次世界大战结束后,美国在强制拆迁工业设备、赔偿战胜国的同时,又推动日本政府进行民主改革,以铲除军国主义的社会经济基础。进一步消除生产关系中的封建落后因素。这就为日本经济恢复和发展奠定了基础。

随着经济的发展和实力的增强.日本开始谋求在国际舞台上发挥独特作用,20世纪80年代.日本提出成为政治大国的目标。

不结盟运动奉行非集团、不结盟政策,推动了民族解放运动深入发展,加速了帝国主义殖民体系的崩溃。20世纪70年代开始,不结盟运动把反对美苏两个超级大国的霸权主义作为重要任务,同时,将建立国际经济新秩序作为不结盟运动的行动纲领。不结盟运动的兴起,标志着广大发展中国家所构成的政治力量登上了国际政治舞台.在一定程度上冲击着两极格局。

要求:根据课程标准要求和课文内容,设计出相关的教学过程,包括教学环节、教师活动和学生活动。

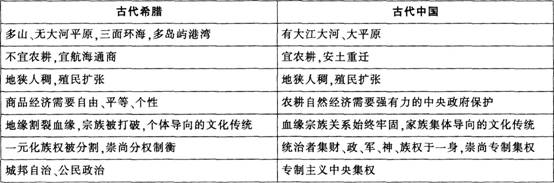

下面是某教师授课时,对古代希腊和古代中国政治制度所作的比较:

师:从上表可知,古代希腊和古代中国由于自然地理条件的不同,社会经济活动的内容也因此不同,最终导致政治制度的不同。在古代希腊产生了民主制度,成为西方民主政治的源头;而古代中国形成了专制主义中央集权,造成中国长期的落后和封闭。?

问题:请对该教师所作的比较进行评价。

在探究学习方面,某教师对《走向多极化》一课作了如下教学策略的考虑:在明确学习内容、教学目标的前提下,要求学生收集相关资料。认真阅读教科书内容。同时,教师提供相关多媒体学习资料,要求学生将获取的知识与自己已有的知识进行重新组合,帮助学生在学习过程中形成自己的理解,提出自己的学习问题。

教师提出具体探究学习问题,形成一个问题群,问题如下:

第一目:“别了。雅尔塔”

(1)戈尔巴乔夫改革的背景与后果是什么

(2)“八一九”事件的实质和影响是什么

(3)讨论东欧剧变、苏联解体的原因.和影响(对社会主义运动的影响)。

第二目:鼎足之势话西方

(4)苏联解体后,美国的对外意愿及外交政策的三大支柱与核心思想是什么 它是如何推行霸权主义政策试图建立“单极世界”的

(5)欧洲一体化的过程和影响。

(6)冷战结束后,日本是如何谋求政治大国的 我们将怎样看待这个问题

第三目:走出低谷的俄罗斯

(7)苏联解体后,俄罗斯面临哪些严峻问题 为此俄罗斯政府又采取了什么措施

(8)谈谈你眼中的普京。

第四目:风云际会看东方

(9)发展中国家在当今世界历史发展中的地位和作用如何

(10)思考:我国如何应对世界格局的多极化曲折发展

围绕学习内容,逐步展示教师与学生制作的教学课件,创设和谐、启发性的教学情境。充分估计学生学习中的困难.坚持采用学生独立思考基础上的师生合作探究教学方式。

教师精选教学资源,思想、心理准备充分。教学采用教师设问、追问,学生提问、质疑,师生互答的方法,启发学生的思维活动。同时,适时回放有关资料,及时抓住学生回答中的思维火花,予以引导和延伸,给予肯定和鼓励。

问题:请对该教师所做的教学策略考虑予以评价。

梭伦改革的重要着力点之一是调节各阶层的政治权利。阅读下列材料,并回答问题。

材料一改革以前的雅典是贵族的寡头专政,平民不仅无权议政,而且处于债务奴役的状态。改革以后,贵族阶级固然还是当政的阶级,然而……从前实际上并无公民权利的平民,现在在公民大会中也听得到他们的声音了。

——顾准《希腊城邦制度》

材料二梭伦还必须面对雄心勃勃的新贵——那些人来自平民家族,对所谓“好父亲”集

团的世袭贵族垄断特权耿耿于怀。

——(美)波默罗伊等《古希腊政治、社会和文化史》

材料三(梭伦)仍然把保卫法律的职责授予阿勒俄琶菊斯议会(长老会议),这个议会仍旧是宪法的监察人。它监督最大多数的和最重要的国家大事,惩处罪人尤其有最高的权力,无论是罚金或是判刑。

——亚里士多德《雅典政制》

(1)据材料一,结合所学知识,指出梭伦为实现“在公民大会中也听得到他们的声音”所采取的措施.(4分)

(2)材料二中的“新贵”指的是哪个阶层 据材料二、三,结合所学知识,从权利分享和转移的角度,指出梭伦是如何缓释他们的“耿耿于怀”的。(6分)

(3)综合上述材料,结合所学知识,从权利分配的角度,说明后世“民主制度的拥护者和反对者都拥戴梭伦为鼻祖”的理由。

简述历史教学评价的功能。

比较秦汉与隋唐的官员选拔方式。列举它们的不同点,联系现实生活,你认为哪种方式更容易得到人才?更能体现公平竞争的精神?

秦朝时制定的法律细密严苛,实行“轻罪重罚”,古罗马《民法大全》规定“……不得基于怀疑而惩罚任何人……与其判处无罪之人,不如容许罪犯逃脱惩罚。”二者的最大差别是( )。

“凡父母双方均为公民者有公民权.公民十八岁时在他们村社的名簿中登记。”这一规定最有可能出现在( )。

第一次世界大战结束之际,意大利企业家阿格涅利提出,欧洲要想和平、强大,就必须借鉴美国的成功经验和失败教训.超越邦联阶段.建立联邦制的“欧洲合众国”。能够佐证上述观点的美国历史事实是( )。

①邦联政治结构松散,无力平息社会动荡

②联邦剥夺了各州的自主权,稳定了统治秩序

⑧邦联没有统一的关税,严重阻碍了经济发展

④联邦统一发行货币,促进了经济的有序发展

当代美国政治理论家罗伯特.达尔指出:“在民主国家,政治和官僚精英力量固然强大,远胜于普通公民,但他们还不是专制君主。”这表明( )。