记住回家的路

周国平

每到一个陌生的城市.我的习惯是随便走走,好奇心驱使我去探寻这里热闹的街巷和冷僻的角落。在这途中,难免暂时地迷路,但心中一定要有把握,自信能记起回住处的路线,否则便会感觉不踏实。我想,人生也是如此。你不妨在世界上闯荡,去建功立业,去探险猎奇,去觅情求爱。可是。你一定不要忘记了回家的路。这个家,就是你的自我,你自己的心灵世界。

生活在今日的世界,心灵的宁静颇不易得。这个世界既充满着机会,也充满着压力。机会诱惑着人去尝试。压力逼迫着人去奋斗,都使人静不下心来。所须防止的是,把自己完全交给了机会和压力去支配.在世界上风风火火或浑浑噩噩,迷失了回家的路途。

寻求心灵的宁静,前提是要有一个心灵。一个人唯有关注心灵,才会因为心灵被扰乱而不安.才会有寻求心灵宁静的需要。所以,具有过内心生活的禀赋,或者养成这样的习惯,是最重要的。注重内心生活的人善于把外部生活的收获变成心灵的财富。一个人有了坚实的自我,他在这个世界上便有了精神的坐标,无论走多远都能寻找到回家的路。

如果一个人有自己的心灵追求,又在世界上闯荡一番,有了相当的人生阅历,那么,他就会逐渐认识到自己在这个世界上的位置。世界无限广阔,诱惑永无止境,然而,属于每一个人的现实可能性终究是有限的。你不妨对一切可能性保持着开放的心态,因为那是人生魅力的源泉,但同时你也要早一些在世界之海上抛下自己的锚,找到最适合自己的领域。一个人不论伟大还是平凡.只要他顺应自己的天性,找到了自己真正喜欢做的有意义的事,并且一心把它做得尽善尽美。他在这个世界上就有了牢不可破的家园。于是,他不但会有足够的勇气去承受外界的压力.而且会以足够的清醒来面对形形色色机会的诱惑。我们当然没有理由怀疑,这样的一个人必能获得生活的充实和心灵的宁静。

[问题1][简答题]

结合全文,请解释文章标题“记住回家的路”的含义。

[问题2][简答题]

文章最后一段说:“你不妨对一切可能性保持着开放的心态,因为那是人生魅力的源泉,但同时你也要早一些在世界之海上抛下自己的锚,找到最适合自己的领域。”请结合全文,谈谈这句话对你的启发。

1、“记住回家的路”的含义是记住从社会回到自我的路。在社会纷争和喧嚣中确立自己的人生坐标.获得充实的生活和宁静的心灵。

【解析】第一题,通读文段可知,作者在文章开头说自己“每到一个陌生的城市”有“随便走走”的习惯,以个人习惯类比人生,引发感悟。中间提到“把自己完全交给了机会和压力去支配,在世界上风风火火或浑浑噩噩.迷失了回家的路途。”有些人被社会压力和诱惑所左右,在忙忙碌碌和漫无头绪中,忽视了自己的内心世界,迷失了自我。只有一个人有了坚实的自我,他在这个世界上才有了精神的坐标,无论走多远都能够找到回家的路。一个人拥有了自己的内心世界,就会有明确的行动方向,无论面对怎样的诱惑和压力都能时刻保持清醒。所以“记住回家的路”就是要告诉我们记住回到自我的路。

2、世界无限广阔,诱惑永无止境,面对现实提供的一切可能性,我们不应闭塞与拒绝,要保持开放的心态去闯荡一番,与此同时,我们更应该保持清醒,坚守自我,早些找到真正属于自己的位置。

【解析】第二题,首先要理解这句话的意思,机会与诱惑相伴随,坚守自我与闯荡并不矛盾,我们完全可以用开放的心态闯荡一番,当然与此同时一定要保持清醒,记住回归心灵,找寻自我的路。##jinkaodian

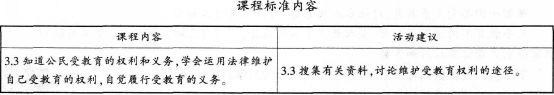

材料一:

材料二:八年级《我们享有受教育权利》教材内容

我们享有受教育的权利

中学生小余很不幸,父亲早逝,母亲辛苦劳作维持母女俩的生活。令人意想不到的是,母亲患了慢性病,小余决定辍学回家照顾母亲。班主任王老师得知后,向校领导反映了小余家的困难,请求学校免除小余的杂费。王老师还把自己积攒多年准备结婚用的4 000元钱给余母治病,安排自己的一位亲戚照顾余母。她对小余说:“你的路还很长,再苦也要咬牙坚持,再难也要把书读下去。”小余哭了,禁不住扑到老师的怀里。

你能体会小余当时的心情吗

王老师倾其全力维护了小余的什么权利

义务教育不同于高等教育、成人教育等其他教育,具有自己的显著特征。它具有强制性,由国家强制力保证其推行和实施。它具有公益性,即不收学费、杂费。公益性是与免费性联系在一起的。它具有统一性,在全国范围内实行统一的义务教育。其统一性包括制定统一的义务教育阶段教科书设置标准、教学标准、建设标准、学生公用经费的标准等。

相关链接:

1986年4月,我国通过了《中华人民共和国义务教育法》,2006年6月,对义务教育法进行了修订。修订后的义务教育法共八章六十三条,自2006年9月1 日起施行。义务教育法规定了我国的义务教育制度,国家、社会、学校、家庭在实施义务教育中的责任,规定了学制(共九年)、义务教育的经费以及对妨碍义务教育行为的处罚等重要问题。它是我国实施义务教育的法律保障。

小丽是八年级学生,开个体饭馆的爸爸缺人手,非让小丽退学到饭馆帮忙不可,并且对学校老师振振有辞地说:“孩子上不上学,是我家的私事,别人管不着!”

孩子上不上学只是个人私事吗 谈谈你的看法。

为了国家、民族的未来,为了公民受教育权利的实现,国家在大力发展各级各类教育的同时,着力普及义务教育。所谓义务教育,是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育,是国家必须予以保障的公益事业。

相关链接:

《世界人权宣言》规定,人人都有受教育的权利,教育应当免费,至少在初级和基本阶段应该如此。初级教育应属义务性质。技术和职业教育应普遍设立。高等教育应根据成绩而对一切人平等开放。

八年级学生小淘辍学离校。学校领导和镇文化教育办公室负责人五次上门做思想工作.小淘仍然拒绝上学。镇政府责成镇文教办对小淘强制执行接受九年义务教育,责令其立即返校上学.并对小淘的家长罚款1000元。

处罚小淘的家长有什么法律依据

强制小淘接受义务教育.对他本人及家庭、对国家有什么好处

义务教育不同于高等教育、成人教育等其他教育,具有自己的显著特征。它具有强制性,由国家强制力保证其推行和实施。

要求:(1)请根据课标要求,确定该部分内容的教学目标。(6分)

(2)请围绕教学目标,设计教学简案。(20分)

材料:某教师为教授《发现自己的潜能》一课,拟定了下列教学步骤:

(一)创设问题情境

情境一:以“爱因斯坦的脑资源开发了多少 ”为话题引入,用来激发学生对潜能的兴趣。通过科学记录《神经元》证明人类具有很大的潜能有待开发。

情境二:通过“冰山图”让学生形象地感知:什么是潜能 人的潜能是巨大的!

情境三:通过一组表现人类运动、音乐、绘画、语言、交往、思考的图片,让学生思考人类具有哪些能力,并引导学生在此基础上归纳人类所具有的潜能。

情境四:小游戏:给一个“口”字加两笔,能写出多少汉字。

(二)学生制定探究方案

1.明确探究任务

知道潜能的含义;理解潜能包含的内容;懂得如何开发自身的潜能。

2.协商制定问题解决的办法

(1)通过查阅文献或从书本所给的案例中推导“潜能”的含义:

(2)通过小组交流,结合自身实际,列举潜能在生活中的表现:

(3)通过各种途径搜集挖掘潜能的方式。

(三)实施探究操作

1.收集资料

(1)查阅文献资料:

(2)列举自己认为能代表“潜能”的事例:

(3)将自己的潜能画成冰山的形式,找出自己的潜能所在。

2.分析资料

(1)从得到的潜能概念中,找出一个表达最准确的:

(2)归纳潜能的具体表现方式:

(3)分析适合开发自身潜能的途径。

3.整合得出结果

(1)潜能即自身本来就有的,但是还没有发挥出来、有待挖掘的能力;

(2)人类至少具有包含语言、音乐、数理逻辑、空间、身体运动、人际交往和自我认识等七个方面的潜能:

(3)人的潜能几乎是无限的,即使是普通人也有很大的潜能待开发:

(4)开发自身潜能的途径:中学生可以通过确立目标、树立信心、努力实践、培养习惯等方面开发自身潜能。

(四)评价探究结果

教师对积极参与探究学习的学生给予表扬和鼓励,并引导学生关注自己所提问题的质量。

问题:

(1)结合材料,谈谈思想品德课教学情境创设的基本要求。(10分)

(2)上述材料对你开展课堂教学有何借鉴意义。(10分

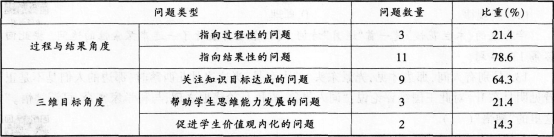

材料:在李老师的《礼貌显魅力》教学公开课上,听课教师对其提问情况进行了统计,数据如下:  问题:结合上述数据和思想品德课程评价相关要求,对李老师课堂提问加以评析。(20分)

问题:结合上述数据和思想品德课程评价相关要求,对李老师课堂提问加以评析。(20分)

材料:王老师在上完《感受自尊的快乐》一课后,写了如下的教学反思:

1.在讲授本课内容时,我选取了“感受自尊的快乐”这个环节进行小组讨论,意图让学生深刻地体会到自尊和被人尊重的快乐。

2.分析“知耻”,虚荣时应该着重强调它们与自尊的关系,帮助学生更为准确地认识何为自尊。

问题:根据思想品德课教学反思的要求,请指出该教师教学反思的不足之处。(12分)

材料:张老师在完成八年级《相亲相爱的一家人》教学后,布置了两项作业:一是要求学生回忆父母关心和教育自己的最难忘的一件事,并在此基础上,给父母写一封表达自己感谢之情的信;二是要求学生利用双休日,自觉地为家里做一件有益的事,如扫地或洗碗等。

问题:(1)这两项作业主要是围绕什么道德要求设计的 (6分)

(2)布置这样的作业体现了什么样的思想品德课程理念 (6分)

下列属于我国公民基本道德规范的是( )。

马克思认为,人的本质是( )。

孔子的仁爱核心是“恕”。“恕”的正确表达是( )。

20世纪以来,各国法律中确认的夫妻财产制主要有( )。

①吸收财产制②联合财产制

③共同财产制④分别财产制

进行夫妻财产的约定,应当( )。