关于如何重新认识乡村生活的意义,有学者撰文指出:

美国作家梭罗曾经倡导一种简朴的物质生活和丰富的精神生活,他28岁时只身一人来到家乡城外的瓦尔登湖,自建小木屋,自耕自食两年有余,“过一种经过省察的生活,去面对人生最本质的问题”。可以说,梭罗在乡村生活中重新发现了我们在城市的现代文明中过分重视物质资源而失去的东西,进而启发我们思考“作为精神资源的乡村文化”对人类所具有的重要意义。

人在乡村中,最能感受到大自然的熏陶。“人在自然中”,真正地“脚踏大地,仰望星空”,这本身就是一个最基本、最重要、最理想的生存状态,同时也是最基本、最重要、最理想的教育状态。别的不说,单是在乡居生活中能够每天“按时看日出”(这是作家福楼拜提出的一个著名的生命命题),就足以使我们感悟生命的意义,尽享生命的欢乐了。梭罗曾因看早晨的阳光,而产生“黎明的感觉”,即每天都以新的眼光,以一种新鲜感去重新观察、重新发现已经司空见惯的生活,从而获得新生。作家M说,在大自然中,“体验阳光,体验美,体验幸福,体验纯净,体验温馨,体验柔情,体验思念和怀想,这样的精神生活,这样的心理空间,实在太有魅力”。正是在大自然中,我们成为一个“精神明亮的人”,这才是一个健康的人。

“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”鲁迅在《阿长与<山海经>》的结尾书写的“地母”,很容易让人联想到希腊神话里的英雄安泰,他在失败之时总是投向大地,从母亲那里获得力量。鲁迅对故乡民间世界的依恋也颇类似于此。民间文化伴随着童年记忆构成他回忆中极具温情的人生体验,他对民间风俗的津津乐道,对民间人物不无温情的回顾都表现出民间文化对他的吸引力。鲁迅正是在他家乡的民俗、民间文化的熏陶下被培育出来的。

在中国,有一位当代作家H,他也在农村建屋,自由游走、生活在城市与乡村之间。H认为,人们对乡村的“投奔”,实质上是在投奔乡村所呈现的“文明意义”,这种“文明意义”有三:其一是自然造化的“没有一片叶子是完全相同”的“个异性”,而这样的个异性在严格雷同的“技术高精度”和大量重复的“规模经济”中已经被完全屏除。其二是“永恒”的感觉,“除了不老的青山、不废的江河、不灭的太阳,还有什么东西更能构建与不朽精神相对应的物质形式”。其三是“共有共享”的理想,“大自然无比高远和辽阔的主体,至少到目前为止还无法被任何人专享与收藏,只可能处于人类共有和共享的状态”。

根据“给定资料1”,谈谈你对“作为精神资源的乡村文化”的理解。(10分)

要求:准确、全面、有条理。不超过250字。

2019年国家公考《申论》真题(副省级)

本题是句子理解。且字数要求很少,我们需要解释的是“为什么乡村文化”是“精神资源”,理由是什么,具体表现是什么。

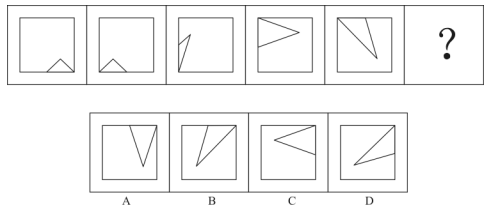

从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:

手机从只能进行语音通话、收发短信发展到能够提供网页浏览、电子商务等多种信息服务功能,甚至把宽带互联网搬到手机上,将手机变成一个接入网络的终端,其通话功能仅仅是附带功能。对上述材料体现的哲学道理说法错误的是( )。

王某为某县某镇政府工作人员,当选为H县人大代表,王某当选的正确余径是()

(二)

村民王某和施某两家相邻。2012年3月,施某在两家之间都不享有宅基地使用权的空地上砌了一堵墙。谁知,这堵墙竟成了两家关系恶化的导火索。围绕砌墙的合法性,砌墙后王家的采光、通风、排水等问题,两家互不相让。5月4日,王某、施某又起纷争,施某先动手打了王某,继而双方互殴,王某右踝骨折,施某左上臂挫伤。后经鉴定,王某被打成轻伤。王某要求施某赔偿其因轻伤所受损失,并要求公安机关对施某处以治安处罚。

王某与施某的斗殴行为在侵权形态上属于()

会签是指

“阳关大道”原是指通往( )的道路。

“手表定律”是指当我们同时拥有两只时间不一样的手表时,反而不知道准确的时间,这对做好团队工作的启示是()

转变政府职能是当前我国行政管理体制改革的核心内容和根本途径。某区政府下列行为不符合转变政府职能要求的是()

根据《国家公务员暂行条例》的规定,当公务员认为自己的合法权益受到侵犯时,可以向检察机关或者审判机关提出控告。