暑期来临,日益升温的“报班热”让孩子们本该无忧无虑的假期变得紧张而忙碌。不少家长“跟风”,给孩子报了特长班、兴趣班、课外辅导班等。

荧屏上的相亲交友类节目大战愈演愈烈,多家卫视相继播出相亲或者交友类节目,一轮又一轮“相亲热”席卷荧屏。

近年来,媒体选秀节目从未冷却,从“超级女声”“快乐男生”到各行各业、各种角色纷纷“选秀”,“选秀热”进入了全面开花的阶段。

一股“全民养生”的热潮炙浪逼人。五花八门的养生学说见诸各种媒体,名目繁多的养生书籍充斥图书市场。养生,已成为时下人们最为关注的话题之一,并以一股强大的磁力影响着百姓的日常生活。

此外还有“集资热”“股票基金热”“买房热”“文凭热”等,常常是一风未止一风又起。

据某网站问卷调查显示:七成以上的受调查者认为时下“跟风”程度“非常严重”,表明随大流、“跟风”已成为一种普遍心态,“跟风”现象有愈演愈烈之势。专家认为,“跟风”现象折射出社会转型期的浮躁心态,在一定程度上构成了社会群体心理“亚健康”的表征。

有研究者撰文指出,如果说“跟风”来自人们对各类专家的依赖,那么不难想见,这种“依赖”恰好凸显了当前人们一种“预先失败”的窘况。文章引用了英国学者吉登斯在《现代性与自我认同》一书中的相关阐述,试图把现代人所面临的心理问题的讨论引向深层次。

吉登斯指出,“在晚期现代性的背景下,个人的无意义感,即那种觉得生活没有提供任何有价值的东西的感受,成为根本性的心理问题”。在吉登斯看来,现代社会中任何个人的行为都必须参照一种专家系统才可以实现。换言之,人们越来越相信现代社会的专家指导系统,在做任何活动之前,总要去参考各种各样的指导意见,并找到行为的依据,离开了这种专家系统,个人将迷失在社会当中,一事无成。

比如说买衣服,表面看起来,这是一种纯粹的个人行为。买什么衣服,选什么品牌,完全由个人的爱好所决定。但是在今天,任何购买行为都已经深深地和各种各样的广告连接在了一起。广告,无形中就成为现代人生活中重要的“指导系统”。事实上,广告无意于担当这一功能,但是在纷繁复杂的商品世界中,它确实为现代人提供了辨别和追寻自己需要的物品的中介——从这个意义上说,广告也成为现代人自我辨认的一种曲折的形式。

这无疑会给人们的自主选择能力带来巨大的冲击。在任何属于个人的行为当中,都隐藏着一个他人的选择、他人的要求、他人的想象。因此,它会使相当一部分人成为脱离了庞大的文化系统而难以生存的族群。

隐藏在这种生存的想象性对抗背后的,则是人们期待权威的心态。当人们无法获得真实世界的全部信息,就只能凭想象获得这种信息——这就有了对大众文化媒介的依赖。“跟风”现象之所以在今天如此空前规模地盛行,也正是这种媒介依赖的结果。

斯图亚特·霍尔曾这样描述现代社会:大众传媒通过生成知识和影像,给大众提供一个认识外部世界的通道。在社会高度发展、信息丰富芜杂以及生活形态多样变迁的同时,世界也在一定程度上变得破碎、凌乱和神秘,而大众传媒恰好掩盖了这种破碎、凌乱和神秘状态。大众传媒总是向我们呈现出世界的完整面貌,让我们觉得生活在一个充满了广告画面一样温暖的世界之中。

就人们的日常生活而言,大众媒介承担了一个“专家指导系统”的角色。一时间,所谓的养生专家“走红”各家电视台:隔夜水可以还阳养肾、活吃泥鳅可以治病……几乎最时髦的养生术,都是以对科学主义的文化体系进行颠覆甚至戏弄为前提的。这种反科学主义的冲动背后,则是人们对“媒介”的过度依赖。公众的生活知识,总是通过大众媒介获得,于是许多人也就把大众媒介专家作为自己生活方向的指路人。

某网站开展了一场关于“跟风”现象的讨论,引起了网民的热议。有热心网民将数量庞大的跟帖中的“精华”整理如下。

甲:我就上过所谓养生专家的当,曾经对各种各样的“养生经”深信不疑。有一次挂了一个养生专家的门诊,仅挂号费就花了我2000元。结果,在从书店里买到的最普通的养生图书中一查,原来专家给我的建议全是从里面抄的。

乙:我也买了不少养生书籍,有一本图书的广告特别吸引人:“一本可能让您多活几十年的书!一本可能让您少花几十万的书!”这两句广告语真的是说到了中老年人的心坎上。被“看病难”“看病贵”所困扰的中老年人觉得,如果买一本30多元的书就能达到永葆健康的目的,谁不会买一本?看到邻居买、同事买、亲戚朋友买,出于从众心理,自己也唯恐“落伍”。大家都这样做,自己也这样做,才不会感觉到舆论压力。

丙:我国经济快速发展,给国人创造了各种各样的机会,但同时也催生了从未有过的竞争与生存压力。追逐名利的人越来越没有耐心,迫切渴望“一夜成名”“一夜暴富”,再加上一些媒体不负责任地炒作和推崇各种“快餐式成功”和“速食式成名”的“典范”,人们越来越不能容忍清贫和默默无闻,越来越不愿用勤勤恳恳的劳动来获得成功和荣誉,而是不切实际地去“跟风”、去拼、去赌,这种从众潮流正把社会推向前所未有的浮躁之中。

丁:民众其实有时候就那么点乐趣,只要不违反原则,跟就跟呗,没必要太在意。我认为不要一味地反对或禁止,关键是要正确引导,要体现以人为本。

戊:“跟风”是一种拙劣的模仿,所以结果必然是平庸的跟随、盲目的复制与可怕的同化。这是缺乏理性、丧失文化个性的行为,无论是对社会还是对个人,后果都是十分严重的。从国家的角度来说,在经济全球化时代,我们要建设独立自主的有中国特色的社会主义,这既是民族自强之路,也是建设世界健康文化生态的召唤。所以,有着悠久历史的中华文明理应创造自己的新文化。而如何保持中华文化的优良传统,增强文化自信,进而在世界文化大舞台上展示有个性的民族文化,使中华文化得到创造性的发展,则是我们必须认真思考的问题。

己:一个经常从众“跟风”的人,必然缺少独立的思考,创造力也会随之降低,新方法和好创意会被同质化,逐渐变得平庸。如果每个人都丧失了智慧和创造性,一味地随大流,就会造成“千人一面”的社会环境。社会学家早就指出,在个人价值和社会选择上,我们每一个人都拥有一个坐标。从某种意义上说,每一个人都独特地属于“自己”,而不是别人。在纷繁复杂的现代社会,如何沉下心来,真正坚守自己,做好真正的自己,这是我们每一个人都必须面对的挑战。

庚:我觉得最重要的是加强民族文化自信心,尤其是要注意从中华文化的灿烂历史中去找寻民族文化的根基。几千年来,中华民族历经沧桑,内忧外患,但这条文化的血脉却一直没有断,传承到今天,并日益呈现出勃勃生机,这足以说明我们民族的伟大,说明我们民族文化具有强大的生命力。今天,面对全球文化的冲突与融合,我们更应该珍惜这份文化遗产,加强传统文化教育,克服盲从与自卑心态,重振民族文化的自信心,展示中华文化的个性风采。

辛:“风”也有益害之分,“辨风”的目的在于“选风”。譬如,“全民读书活动”这种风气,既陶冶民众情操,又涵养民族精神,就应该积极追随。“好风凭借力,送我上青云。”对于保护环境、和谐自然的“清风”,也应该追风赶潮,尽自己的绵薄之力。一句话,当跟的风要跟,不当跟的风那是万万跟不得的。

壬:全社会应积极倡导公民的个性发展,鼓励创新精神。在当代社会中,现代化建设推崇“标准化”的操作模式,世俗化的思想潮流如享乐至尊、娱乐至上等,常常在不知不觉之中对我们进行侵蚀。尤其是随着商业化的全面推进、社会交流的日益频繁以及信息化的强力渗透,“跟风”更加有可能束缚思想、抑制个性发展、扼杀创造力,从而使我们在生活方式、文明习惯乃至人生境界等方面陷入流行化、浮躁化、庸俗化。个体是构成社会的细胞,只有每个人的素质提高了,才能抵得住诱惑,守得住人生的宝贵价值。

癸:如果这样一种“跟风”随流的生活成为我们人生的全部,在人生终点,岁月大幕落下之时,我们会不会深深地为自己的平庸感到遗憾,甚至有难以言表的耻辱感?因为,我们一直活在别人创造的所谓的“跟风”文化中,我们从没创造出打上个性烙印的成果。

某地方报纸根据“给定资料1”和“给定资料2”的内容做了一版关于“跟风”的专栏,请你以“告别‘跟风’,走向成熟”为题,为这个专栏写一篇短评。(20分)

要求:

(1)观点明确,简明深刻;

(2)紧扣资料,重点突出;

(3)语言流畅,有逻辑性;

(4)不超过500字。

2014年国家公考《申论》真题(副省级)

本题让我们写一篇短文,属于公文题,所以我们需要注意它的格式。以后遇到短文我们格式写为:标题,首段,正文,尾段即可,正文部分找到的要点如果可以分类可以按照分类写,上了考场不好分类可以直接罗列要点。一般正文的分类标准是:问题+对策、意义+对策、原因+对策等等。本题就可以按照原因+危害对策来进行分类,在材料中找到要点书写即可。观点明确要求可以在第一段表明观点一目了然。

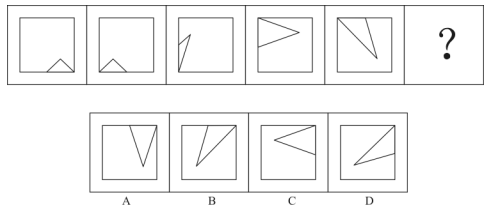

从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:

手机从只能进行语音通话、收发短信发展到能够提供网页浏览、电子商务等多种信息服务功能,甚至把宽带互联网搬到手机上,将手机变成一个接入网络的终端,其通话功能仅仅是附带功能。对上述材料体现的哲学道理说法错误的是( )。

王某为某县某镇政府工作人员,当选为H县人大代表,王某当选的正确余径是()

(二)

村民王某和施某两家相邻。2012年3月,施某在两家之间都不享有宅基地使用权的空地上砌了一堵墙。谁知,这堵墙竟成了两家关系恶化的导火索。围绕砌墙的合法性,砌墙后王家的采光、通风、排水等问题,两家互不相让。5月4日,王某、施某又起纷争,施某先动手打了王某,继而双方互殴,王某右踝骨折,施某左上臂挫伤。后经鉴定,王某被打成轻伤。王某要求施某赔偿其因轻伤所受损失,并要求公安机关对施某处以治安处罚。

王某与施某的斗殴行为在侵权形态上属于()

会签是指

“阳关大道”原是指通往( )的道路。

“手表定律”是指当我们同时拥有两只时间不一样的手表时,反而不知道准确的时间,这对做好团队工作的启示是()

转变政府职能是当前我国行政管理体制改革的核心内容和根本途径。某区政府下列行为不符合转变政府职能要求的是()

根据《国家公务员暂行条例》的规定,当公务员认为自己的合法权益受到侵犯时,可以向检察机关或者审判机关提出控告。