当前位置:首页 → 职业资格 → 教师资格 → 中学思想品德学科知识与教学能力->材料一:有一批登山者从不同的路线接近峰顶。突然,一阵猛烈的风

材料一:

有一批登山者从不同的路线接近峰顶。突然,一阵猛烈的风暴压住了他们。有一位业余登山者,当风暴开始袭击时,几次试图站起来都没有成功,最终他屈服了。也就永远地倒下了。另一位登山者,因失去知觉倒在雪地中。当他清醒过来,马上意识到自己面临生与死的选择。这时,他只有一个信念:一定要努力活下来。他知道停下来就意味着死亡,所以,一直不停地走着。接下来的几个小时好似几个世纪。他一步一步艰难地挪动着。最后,他走回营地.迷迷糊糊地倒在营地的帐篷前、队员们最终把他救活了。

○是什么力量使这个登山者战胜风暴.活了下来?面对困难和挫折,大致有三种人。第一种是胆怯、懦弱的人。他们一遇到挫折和困难,就放弃目标,结果一事无成。第二种是意志不坚定或者容易满足的人。他们在困难面前也能拼搏一阵,但是,要么满足于已有的成绩,要么屈服于新的困难和挫折,不能坚持到底。这样的人也享受不到成功的喜悦。第三种是意志坚强、有坚定信念的人。他们勇敢地面对挫折,向困难发出挑战,不达目的誓不罢休。他们善于把前进道路上的绊脚石变成垫脚石,从而获得成功,实现生命的价值.享受真正的人生。

问题:

(1)确定该部分教学内容的重点,并简单说明依据。

(2)请针对教学重点,设计教学简案。

【教学重点】什么是挫折?对待挫折的不同态度决定不同的人生结果。

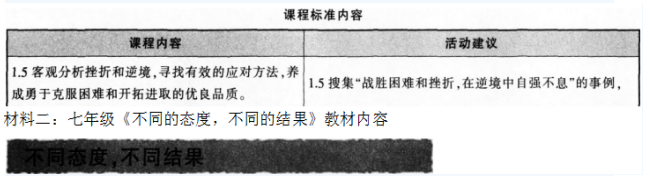

依据:①《全日制义务教育思想品德课程标准(2011)》内容标准中“客观分析挫折和逆境,寻找有效的应对方法.养成勇于克服困难和开拓进取的优良品质”的要求;②根据本课的学习目的来确定的。本课的学习目的就是引导学生树立积极对待挫折的人生态度。围绕这一目的所展开的问题是环环相扣、层层递进的。

【教学简案】(针对教学重点,设计的教学方案符合题意即可)

例如:

在这一节课的教学过程中,注重突出重点,突破难点,各项活动的安排也注重师生的互助交流,最大限度地调动学生参与课堂的积极性、主动性,实现新的教学理念提倡的“学生在活动中学习,在学习中活动”要求。本节的教学过程具体如下:

(1)创设情景,导入新课

本环节主要采用情景教学法,让学生在欣赏歌曲《阳光总在风雨后》的轻松氛围中开始思考和分析,感悟“风雨、阳光”的不同寓意,初步感受人生旅途难免有挫折,阳光在经历风雨后重现更显为珍贵,人生在经历挫折后更为丰富。

(2)开展活动,加深认知

首先选择了四位名人、伟人,将其遇到的挫折和所获得的成就打乱,让学生进行连线竞赛,并在此基础上组织学生开展“农民、教师、父母、学生”等角色遭遇挫折的情景模拟表演。在趣味活动中,让学生加深了对人生难免有挫折的情感认知,得出结论“不论是名人、伟人还是普通人都会遇到挫折的”,并从心理学的角度掌握了挫折的含义。

(3)多种教学手法,突破教学难点

本环节主要采用问题、直观和情景教学法环环相扣、层层递进地突破教学难点。首先提出问题“在人生道路上,挫折为什么难以避免?”,而分析“挫折为什么难以避免?”这个问题的关键是要让学生理解人们不可能完全避开造成挫折的那些因素,或不让那些因素发生作用,所以首先指导学生阅读教材,自学掌握造成挫折的因素的种类,之后用图表归纳,运用直观教学法,将冗长的文字变成简明扼要的直观图表,同时结合“印度洋海啸”、“美国9.11事件”的视频材料、“学生求助信”等情景进行分析,最后让学生判断教材61一62页材料中人们遭遇的挫折分别是由什么因素造成的,达到加深理解,突破难点的目的。

(4)对比感悟,实现目标

通过“登山者的故事”对比分析得出面对挫折,不同的态度就会有不同的结果,并在进行“挑战者”、“半途而废者”和“放弃者”三种人的心理反应的对比中,递进延伸出我们青少年应该要树立积极对待挫折的人生态度,选择做意志坚强的挑战者。

(5)课堂小结

请学生用简练的语言对本课的主要内容进行概括,教师进行补充,这主要起画龙点睛的作用,并以歌曲《阳光总在风雨后》结束课堂,实现课堂的首尾呼应。

(6)练习巩固

收集名人、伟人与挫折的故事,并设计3条与挫折有关的激励语言,加深学生对人生难免有挫折的认知,激励学生在挫折中奋进。

(7)板书设计

挫折的含义

挫折与人生相伴

人生难免有挫折。造成挫折的因素

对待挫折的态度不同,结果就会不同

不同的态度,不同的结果

青少年应该选择做意志坚强的挑战者

根据下列材料,按要求完成教学设计任务。

材料一:

《普通高中历史课程标准(2017 年版)》规定:通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新,民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

材料二:

课文摘录:

唐朝是中国文学发展的又一个高峰。诗歌创作进入黄金时代。流传下来的有 2000 多位诗人创作的近 5 万首诗歌,很多脍炙人口的佳作,成为千古绝唱。李白、杜甫的诗作代表了唐诗的最高水平,他们分别被誉为“诗仙”和“诗圣”。

这一时期,书法、绘画、雕塑、舞蹈等大放光彩。书法在东汉末年成为一种艺术。魏晋南北朝时期,隶书、草书、楷书和行书等各种书体均已完备。东晋大书法家王羲之博采众长,诸体兼精,世称“书圣”。隋唐时期的书法艺术,融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格。颜真卿气势雄浑的颜体和柳公权骨力遒劲的柳体最为有名。魏晋南北朝的绘画,成就斐然。东晋开始出现知名的专职画家,以顾恺之为代表。他提出“以形写神”,所画人物栩栩如生,《女史箴图》和《洛神赋图》是他的代表作。隋唐的画坛,题材广泛,风格多样。宗教画生活气息浓厚,人物画注重表现人的形态,山水、花鸟也成为绘画主题。唐朝的吴道子被尊为“画圣”。魏晋至隋唐时期,因佛教广泛传播而修造的石窟寺很多。山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等,都是闻名世界的艺术宝库

要求:根据课程标准要求和课文内容,设计出相关的教学过程,包括教学环节、教师活动和学生活动,并说明设计意图。

怎么办呢,去罗马!那可是传说中的“上帝之城”,教皇的所在地,最接近上帝的地方。路德满怀期待地启程又满怀失望地回来了。为什么呢?因为路德发现自己被骗了:这哪里上帝之城?罗马灯红酒绿,神职人员不学无术、声色犬马。把灵魂交给这样的群体,怎么可能进天堂?路德想,看来得救还是得靠自己。从罗马回来后,路德专注于对于原始经典《圣经》的研究,获得了神学博士的学位。这一时期,他开始摆脱罗马教会的权威理论,对得救的方法和途径形成了自己的独立见解。

问题:

(1)对这位教师的讲述,你如何评价?请说出你的理由。(6 分)

(2)历史教师在讲授有关思想史的内容时应注意哪些问题?(10 分)

材料一:

下面是某校历史学业水平考试中的一道试题。

材料二:

问题:

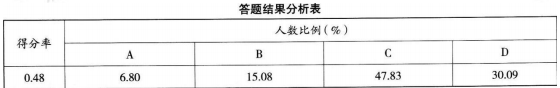

(1)这道题主要考查了什么内容和能力,难易度如何?(6 分)

(2)请从学生知识和题目命制两个方面,分析学生误选 D 项的原因。(6 分)

(3)针对上述原因,教师应采取哪些改进策略?(4 分)

材料:

1905 年 8 月 9 日,在美国的调停下,日、俄在美国的朴茨茅斯开始谈判。9 月 5 日,日俄两国签订《朴茨茅斯和约》,重要条款包括:①俄国承认日本在朝鲜的独占利益;②俄国将辽东半岛的租借权、南满铁路及有关特权均无偿转让给日本;③以北纬 50 度为界,将库页岛南部及其附近岛屿让给日本;④俄国在中国东北撤兵,除辽东半岛外,东北的一切地方均交还中国。

——摘自齐世荣主编《世界史》现代卷

问题:

(1)材料中所说的《朴茨茅斯和约》签订的历史背景是什么?(8 分)

(2)根据材料并结合所学知识,概述这一和约对中国造成的危害。(8 分)

简述高中与初中历史教学衔接应注意的问题。

在历史课堂教学中组织以学生为主体的活动,教师应注意哪些问题?

法国大革命前夕,“旧制度”的危机有哪些主要表现?

斯塔夫里阿诺斯在评论一位科学家时说,他“因为发现支配宇宙中的物体的定律而统治 17 世纪的科学”。这位 科学家指的是( )。

据统计,福建宁德地区的粮食产量从 1978 年的 70 万吨提高到 1983 年的 82 万吨;1992 年全区 16.6 万个贫困 户累计解决温饱 16.1 万户。导致这一结果的直接原因是( )。

规定取消旧的公行制度、允许英商在通商口岸自由交易的不平等条约是( )。