当前位置:首页 → 职业资格 → 出版专业技术人员职业资格考试 → 出版专业理论与实务(初级)->校对题:按照原稿纠正校样中的错误;若认为原稿有差错,用黑色墨

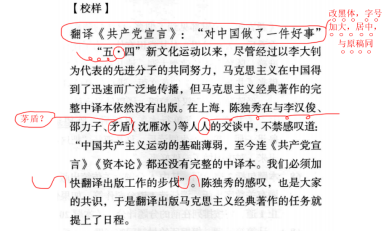

校对题:按照原稿纠正校样中的错误;若认为原稿有 差错,用黑色墨水笔以校对质疑的方式指出。【原稿】翻译《共产党宣言》:"对中国做了一件好事”

“五四”新文化运动以来,尽管经过以李大钊为代表的先进分子的共同努力,马克思主义在中国得到了迅速而广泛地传播,但马克思主义经典著作的完整中译本依然没有出版。在上海,陈独秀在与李汉俊、 邵力子、矛盾(沈雁冰)等人的交谈中,不禁感叹道: “中国共产主义运动的基础薄弱,至今连《共产党宣言》《资本论》都还没有完整的中译本。我们必须加 快翻译出版工作的步伐。”陈独秀的感叹,也是大家 的共识,于是翻译出版马克思主义经典著作的任务就 提上了日程。

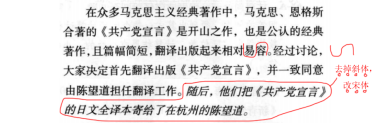

在众多马克思主义经典著作中,马克思、恩格斯合著的《共产党宣言》是开山之作,也是公认的经典著作,且篇幅简短,翻译出版起来相对容易。经过讨论,?大家决定首先翻译出版《共产党宣言》,并一致同意由陈望道担任翻译工作。随后,他们把《共产党宣言》?的日文全译本寄给了在杭州的陈望道。

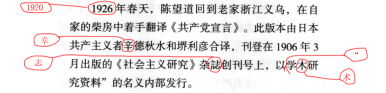

1920年春天,陈望道回到老家浙江义乌,在自家的柴房中着手翻译《共产党宣言》。此版本由日本共产主义者幸德秋水和堺利彦合译,刊登在1906年3 月出版的《社会主义研究》杂志创刊号上,以“学术研究资料”的名义内部发行。

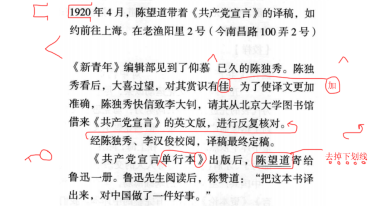

1920年4月,陈望道带着《共产党宣言》的译稿,如约前往上海。在老渔阳里2号(今南昌路100弄2号) 《新青年》编辑部见到了仰慕已久的陈独秀。陈独秀看后,大喜过望,对其赏识有佳。为了使译文更加准确, 陈独秀快信致李大钊,请其从北京大学图书馆借来《共 产党宣言》的英文版,进行反复核对。经陈独秀、李 汉俊校阅,译稿最终定稿。

《共产党宣言》单行本出版后,陈望道寄给鲁迅?一册。鲁迅先生阅读后,称赞道:“把这本书译出来,对中国做了一件好事。”

开展现代出版活动的基本条件不包括( )。

关于著作权许可使用,说法正确的有( )。

图书出版社、音像出版社和电子出版物出版社和互联网出版单位自登记之日起满( )未从事出版活动的,由原登记的省级出版主管部门注销登记(注销互联网出版单位登记的还要向省级电信管理机构通报),并报国家出版主管部门备案。

在我国,出版单位不包括( )。

审稿题:审读短稿,按审稿的基本要求指出其中存在的错误或缺漏,并予以改正或弥补。

出版活动的一般过程由精神产品生产和物质产品生产两个基本阶段组成。其中,精神产品生产阶段包括信息采集、选题策划、组稿、审稿、加工整理、审定发稿、制作样本和批量生产复本等内容。从事出版活动,应当将经济效益放在首位,实现社会效益和经济效益相结合。

出版工作由编辑、印刷、发行三大环节组成,其中编辑工作是中心环节。编辑工作具有选择性、加工性、中介性、普及性等专业特点。一个合格的编辑人员,必须具备一定的政治、思想、文化和职业素质,必须认真处理好与作者和读者的关系。一般来说,编辑离不开作者,作者离不开编辑,编辑可以随意修改作者的稿件。

作为出版工作成果的出版物,大体可以分为图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、互联网出版物六大类。这六大类出版物应该说是同时产生的。其中,期刊和报纸都是非连续性出版物。它们与图书相比,有很多相区别的特点,如期刊和报纸由众多作者的作品汇编而成、有一个固定的名称、内容上讲究系统性和稳定性、一般可再版或修订等。

关于出版活动社会效益和经济效益关系的说法,错误的是( )。

关于出版物消费过程的文化性,说法错误的是( )。

下列关于出版物属性的表述,错误的是( )。

在法律规定的情况下使用已经发表的作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬的情形有( )。

下列句子中,不存在逻辑错误的是( )。